The (Mostly) True Story of Helvetica and the New York City Subway 作者/ Author: Paul Shaw © 2008 原载于/ Original from: The (Mostly) True Story of Helvetica and the New York City Subway, Nov 18, 2008, AIGA.org 翻译/ Translation: 经受权,由 Colourphilosophy 综合其他资料编译 本文经由作者扩写,于2009年由 Blue Pencil Editions 出版同名书,2011年更新版由 MIT Press 出版,点击此处购买。

Helvetica 被普遍认为是纽约地铁系统的标志字体。但事实上,它只被使用了20多年。60年代末,Unimark 设计公司为新地铁系统选定的标准字体并不是 Helvetica。最初为什么没有被选用?Helvetica 又是如何成为今天MTA(Metropolitan Transportation Authority 纽约大都会交通局)的官方字体的呢?让我们拨开历史的各种线索,看看这一段让人纠结,超越了字体本身的故事吧。无论是纽约市民还是外来的访问者,都知道地铁系统是一座迷宫。这一切的原因是三个独立嫡系统被融合在了一起,其中两条属于早先成立的轻轨股份公司。纽约地铁系统正式成立于1904年10月27日,IRT (Interborough Rapid Transit区间快速交通线)公司开始运营包括了28个车站的9.5英里的地铁线,从市政厅一直通向145大街和百老汇。1940年,运营IND(Independent独立线)的城市交通委员会(Board of Transportation)收购了BMT(Brooklyn-Manhattan Transit布鲁克林曼哈顿线)和IRT,把所有纽约的地下交通整合成了一个系统网络。

Prince Street (1917). Image: AIGA.org

Grand Avenue, Newtown (1936). Image: AIGA.org

纽约地铁系统最早的标志系统由海因斯和拉法基(Heins & LaFarge)建筑事务所设计。处在职业生涯晚期的海因斯和拉法基深受源自英国的艺术与手工艺运动的影响。当他们着手设计纽约地铁车站以及标志系统时,设计自然指向了“艺术化”和“耐用”。为了抵御长期的清洗和刮擦,他们选择了耐磨且方便替换的马赛克和瓷片作为墙面表皮。1904年,他们在站台后的墙上,设计了现在我们所熟悉嫡传统马赛克站名标志。铭牌字体混乱,衬线无衬线的都有,一律大写字母。随着后继者的不断修改和简化,到了1925年,无衬线的大写字体伴随着去装饰化的运动一起来到。新的字体风格,比起19世纪的 Grotesque 无衬线体更粗、更有几何感。

Canal Street (1932),Bleecker Street (1904),Washington (1936). Image: AIGA.org

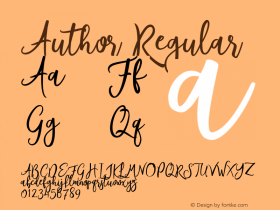

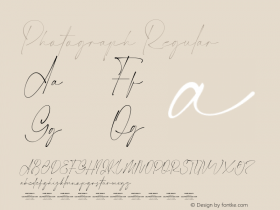

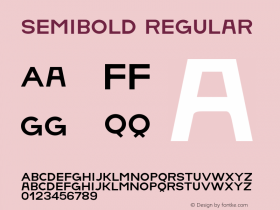

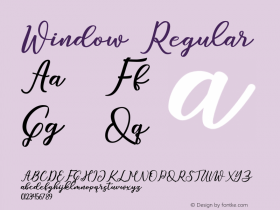

在快车站台上,海因斯和拉法基建筑事务所设计了悬挂的巨型烤瓷标牌,白底黑色的手写字体;还在铸铁圆柱上描绘了站名。年轻的建筑师维克斯(Vickers) 在1918年指定了康乃馨(Nelke)标志公司和巴尔的摩瓷片公司负责所有的标牌制作。这两家公司在1930年代期间不停地制作了很多珐琅标牌,用于放置在钢或铸铁的柱子上。Vickers 的目的是,让乘客在列车进站的时候快速地识别站名。瓷片上都采用窄体的无衬线字体。对于 IND(独立线),维克斯增加了第二组模数化标志——除了站台立柱上,在车站的墙上也嵌入站名标牌。这些标牌上字体都具有带刺的衬线风格——常见于十九世纪的广告牌上——使人想起了常用于社交邀请函上的字体 Copperplate Gothic。到了50年代早期,为了容纳更新更长的地铁火车,车站被地加长。车站的墙面被墨绿、赭石、蓝色和其他纯色的釉面砖所覆盖着。瓷片上丝网印刷了车站名,黑色的、几何感很强的窄体无衬线字体。(Grand Street 站用的是Delft 蓝) 每一次的改变都是不彻底的,地铁系统越来越充斥着各种式样的瓷片或手写标牌。标牌的种类烦杂:无论是顶上垂下的,还是墙上挂起的;站外入口的指示牌、地下走廊和站台的标牌,还有提示范罪、危险或不健康行为的警示牌:禁止设摊,禁止卧轨,禁止穿越轨道,禁止吸烟,禁止吐痰。大部分的字体用的都是无衬线大写体:有常规的、窄体的、方形字鹄的、切角的、轮廓线的,还有些slab serif。通常是有颜色的底色(IND 是深绿,BMT 和 IRT 是深蓝)上白色的字,也有很多是白底黑字的。混乱不堪的标志系统最终得到了重视,1957年字体设计师乔治·所罗门(George Salomon)主动向纽约交通局提交了《走出迷宫:纽约地铁信息系统改进请愿和计划书》。未被发表的内容预见了十年后 Unimark 做出的种种改变。所罗门建议废除 IRT 线、BMT 线和 IND 线之间的区别,代之以五条主要干线和七条支线。主干线以色彩区分,支线则用字母和数字组合标志。所罗门嫡系统包含了:莱克星顿大街线(B线/蓝色),百老汇BMT线(C线/紫色), 第六大街线(D/橙色),第七大街线(E/红色),还有第八大街线(F/绿色)。第七大街线成为支线,用E1到E5命名。其他支线也用同样的方式表示。所罗门建议色彩将编码运用于车厢、标志和地图上,以保持延续和统一性。他还希望标准化所有的标志符号。他建议所有的标志字母采用 Futura Semibold——他认为易读性最好的字体。黑底白字,和指示箭头相结合。所罗门总结自己的提案道:“这是项大工程,但是能为地铁带来好处,对于纽约市和她的市民来说,也是一种福祉。必须尽快完成。”历史证明,所罗门的设计构想如今大都变成了现实,除了字体。官僚主义的纽约交通局只采纳了一条建议:色彩编码路线图。所罗门 的地图设计受到了著名的伦敦地铁交通图的影响。这是交通局在第一次包含全部线路的官荒地图。所罗门的地图上,IRT 线用的黑色,BMT 线是绿色,IND 线是红色。地图采用了几种字体的混排——News Gothic、News Gothic Bold、Standard 和 Times Roman——没用 Futura。60年代,不论是在美国还是欧洲,城市规划师、建筑师和平面设计师们,突然都对系统性的标志设计产生了兴趣:城市中、高速公路上、火车和地铁里,还有机场。在这股热潮起初的十年里,最重要的两本书几乎同时出版了:Nicolete Gray 写的 ‘Lettering on Buildings ’(1960),Mildred Constantine 和 Egbert Jacobson 合著的 ‘Sign Language for Buildings and Landscape’ (1961)。不幸的是,Gray 并没有特别考察交通标志系统,Constantine 和 Jacobson 也只提及了只言片语,主要集中在巴黎和伦敦地铁的地上标志。他们对于地下铁路仅有的印象,竟然来自于费城的地铁。

伦敦地铁内的 Johnston Railway Sans

纽约城并不是唯一拥有视觉混乱的地铁系统的城市。甚至著名的巴黎地铁内也充斥了各种不同风格的字体。直到1971年,阿德里安·弗鲁提格(Adrian Frutiger)基于他自己的 Univers 字体设计了巴黎地铁标准字体 Métro。先驱者在英国,书法家爱德华·约翰斯顿(Edward Johnston)在伦敦交通局宣传部经理 富兰克·皮克(Frank Pick)的要求下,设计了专用字体 Johnston Railway Sans——1916年起正适用于标志系统,以及海报和广告中。

1960年马修·卡特(Matthew Carter)设计的希思罗机场的海洋大厦标志系统,诞生于英国的卡特为了日后电脑字体的开路先锋。他设计的Tahoma成了Windows 95的默认字体;而从1996年开始,Verdana成为了Office和Internet Explorer软件的默认字体之一。Image: AIGA.org

第一个全局性的交通标志系统由柯林·福布斯(Colin Forbes )在1961年创立,客户是希思罗机场的海洋大厦(Oceanic Building)。如今被称为 T3 航站楼的海洋大厦是机场的第二座建造的航站楼。福布斯的指示系统规定了模数化的面板,上面是白底黑字的无衬线字体和方向箭头。字母间距和尺寸是系统中必不可少的部分。福布斯雇佣了年仅24岁卡特设计专用的无衬线字体。最终设计的字体被毫无创意地称为 Airport(飞机场),基于Standard(Akzidenz-Grotesk 在英格兰的别名)修改而来。Forbes 称赞这款字体“简单、有力、容易辨认,有个性但又不具有侵略性。”意外的是,修改结果看上去和 Helvetica Medium 非常相似。1960年,当海洋大厦的标志处于规划中时,福布斯和卡特并没有察觉到有 Helvetica 的存在。“如果我们早知道,”卡特在2007年说,“我敢肯定我们一定会用它的。它比我画的字体好多了。”

Bob Noorda 和他设计的米兰地铁系统线路图,LOGO 也是他设计的

海洋大厦所使用的所有标志系统,再次出现在了60年代其他交通标志系统中。1964年11月,米兰市新的三条地铁线中的 M1 (红线)率先竣工了。Franco Albini 和 Franca Helg 设计了车站,标志系统则由 Bob Noorda 负责。Noorda 来自荷兰,1952年移居意大利。他设计的标志系统包括了车站墙上每隔一段距离安装的陶塑钢片标牌。除了站台的标志以外,Noorda 还设计了线路图、邻近街区图、车站钟面和海报。米兰地铁车站的建筑和标志系统获得了1964年意大利金圆规奖(Premio Compasso d’Oro )。2010年1月11日,Bob Noorda在米兰过世,生前他一直担任米兰理工的教学任务,还设计了一系列意大利著名品牌的视觉形象。米兰的地铁标志字体是 Noorda 修改过的 Helvetica。已有的 Helvetica 字级不是太粗就是太细,Noorda 为此创造了一个中级的粗细。他还降低了大写字母和上升部的高度,缩小了下降部的深度,希望得到一个更紧凑的设计。一些字母更接近于 Akzidenz-Grotesk:如 Q、R,还有数字2。字母被设计用在红底白字的使用环境。站名和出口标志都用的是大写字母,其他信息则是大小写都用。Noorda 不是唯一在60年代早期对 Helvetica 用作交通标志感到完全满意的设计师。1964年,Jock Kinneir 和Margaret Calvert 为英国铁路局的标志系统设计了专用的铁路字母表。他们修改了 Helvetica Bold,大写、上升和下降部都被缩减了,字母 Q 和数字2则模仿了 Standard 字体。特别的1965年即将到来,这一年,各种关于标志系统和字体之争的线索几乎同时涌现出来。敬请期待。

斯希波尔(Schiphol)机场,1966年

1965年是特别的一年,各种关于标志系统和字体之争的线索几乎同时涌现出来。首先是阿姆斯特丹的斯希波尔(Schiphol)机场标志系统使用了修改过的 Standard 字体。除了入口以外所有的地方都采用了小写字母。字体颜色为黑或白,印刷在黄色或者绿色的背景上。标志系统1965发布,两年后机场才正式运营。同年,米兰的红线地铁开张了,波士顿的地铁现代化计划也开始了。新成立的马塞诸塞州海湾交通局(MBTA)在1965年1月,把地铁车站的设计合同授予了 Cambridge Seven Associates——一家跨学科的建筑与设计事务所。事务所的合伙人 Ivan Chermayeff 和 Thomas Geismar 负责车站的图形设计。珐琅瓷标牌被分割成了上下两块:上面的是着色底加白字,写的是每站站名;下面是白底黑字,写的是其他信息。地图和标示上的字体,用的是 Helvetica Medium。“至于选择Helvetica的理由,有一点模糊不清”,Geismar 说道,“……它的直接性非常适合我们简单化、清晰化 MBTA 交通系统的宗旨。同时,作为项目的一部分,我设计了一个新的标志:圆圈中一个无衬线字母 T,那个标志非常简洁,看起来就像是 Helvetica 的字母 T。”1965年8月,MBTA 识别系统正式和公众见面了。它是第一个使用没有经过任何修改的 Helvetica 的交通指示系统。他们的工作为地铁和公交车系统创造了新的字体排版风格。当米兰和波士顿的地铁系统热火朝天时,信息闭塞的纽约仍然如故。但1964-1965年的世博会终于迫使纽约交通局作出改变。他们委托设计了一个新的 LOGO,委托一家工业设计事务所设计了崭新的地铁车辆,还为7号法拉盛线(世博专线)设计了一张新的线路图,用的是 Futura 字体。交通局还决定举办一个交通地图的设计竞赛。地图比赛是公共信息和社区关系部主任 Len Ingalls 的主意。伦敦的成功经验让 Len Ingalls 急于想弄明白,用色彩编码系统区别线路,是否也适合纽约。比赛的评委是纽约城市规划委员会负责人 Harmon H. Goldstone,还有《时代》杂志的制图师 Jerry Donovan。9个入围奖,其中的4个获得了3千美金的奖励,最终大奖空缺。所有作品中评价最好的是 Raleigh D’Adamo 的设计,和伦敦一样用了7种颜色,但被认为“过于复杂”。大奖空缺的原因:“好的地图少不了巧妙的布局和精确性”。有感于这次比赛的失败,Goldstein 教授在1965年1月受雇,为纽约混乱的地铁系统想出一个解决色彩编码的好办法。6个月后,他提交了一份长达39页的报告,题为“改进地铁信息系统的方法(Methods of Improving Subway Information)”,提出重新设计整个地图,包括“列车名称、汽车信息和车站信息。”Goldstei n的建议并没有马上产生效果,但他的话触动了纽约交通局。到了接近年底的时候,米兰地铁的报道终于在美国设计界引起了反响。工业设计师 William Lansing Plumb 在1965年9/10月号的《Print》杂志上撰文,比较了伦敦、米兰和纽约的地铁系统。他愤怒地形容后者“污秽、乏味,像是贫民窟”,原先漂亮的马赛克装饰早布满了灰尘和污垢。他还批评了新交通局的 Logo,赞扬了米兰地铁无衬线字体的标志,建议纽约也采用那样的设计。他的预言实现了。1965年末,来自米兰的图形设计师 Massimo Vignelli 移居到了纽约。他来到美国,负责领导 Unimark International 设计咨询公司美国分布。这家公司由 Vignelli 和 Ralph Eckerstrom 创立,Eckerstrom 是美国货柜公司(CCA)的前任设计总监。两个人1958年在芝加哥相遇。当时 Vignelli 正在伊利诺伊理工大学设计学院教书,两人对设计的认识相近。他们想结合美国的市场和欧洲的现代设计。除了 Vignelli 和 Eckerstrom,其他的合伙人是 Bob Noorda,Jay Doblin 和 James K. Fogleman,前包豪斯学派的 Larry Klein. Herbert Bayer 作为顾问,一下子给了 Unimark 一种权威性。

Noorda 的地铁人流分析和标志系统设计草图. Image: AIGA.org

Vignelli 到纽约不久,Unimark 就得到了一个美差。1966年5月,在现代艺术馆的推荐下,纽约交通局委托 Unimark 对其标志系统提出建议,并对 Goldstein 教授的报告进行评估——新的地图意味着新的标志。Mildred Constantine 是现代艺术馆建筑与设计部门的负责人。或许是交通局联系了 Constantine,因为她长期对标志系统很有兴趣,对图形设计也很研究。她是 AIGA 指导董事会成员,很熟悉各个设计事务所,特别是刚成立的 Unimark。Constantine 在1959年会见了 Vignelli 和 Eckerstrom,当时他们三个都在芝加哥艺术指导俱乐部的年度竞赛中担任评审员。最重要的是,她为1964年第13届米兰双年展美国选拔委员会工作期间,接触到了 Noorda 的平面设计。Unimark 既有 Noorda 的关系,也有实际的操作经验,唯一麻烦的是,他们必须在1966年9月提交他们的报告。Noorda 在夏季飞到纽约,选取了5个重要的地铁车站进行详细调研:时代广场站、中央车站站、百老汇-拿骚街站、 Jay Street 站和 Queensborough 广场站。纽约地铁局提供了每一个车站的建筑图纸。Noorda 花了三周时间,像一只鼹鼠般在电脑上跟随着每一个车站的路线,寻找重要的信息点——出入口和换乘的每一处标牌。他在一个树型图标中标出了关键点。就像在米兰一样,他从空间的不同角度观察标志的易读性。他和Vignelli设计出了一套标准化模数系统,包括不同的箭头、 路线指引(使用色彩区分)和列车信息表。文字信息白底黑字,字体选用的是 Standard。为区分不同级别的信息,规定了三种尺寸的字号。标准化的标牌系统——插入黑色金属滑轨中,利用黑色支杆轻盈地从屋顶悬挂下来——满足了交通局不能改变车站建筑结构的要求。Noorda 回到米兰,着手掣作标牌的样品模型。模型随后被运到了纽约。Vignelli 和 Noorda 做了演示汇报,反馈是“很感谢,但显然他们似乎并不重视”。交通局对于 Unimark 提出的建议感到高兴,但是并没有进一步的表示。因为交通局没有足够的钱付给 Unimark,让其完成一本原整的设计指导手册,甚至一个模数化系统的框架说明都不够。作为代替,交通局试图用自己内部的标志公司来推行这一设计。用 Vignelli 的话说,结果造成了“这个世界上最大的混乱”。交通局的卑尔根街标志公司完全无视了模数系统;曲解了制图中最上面的黑色条纹(指的是金属轨道的外壳卡住标牌的位置),将其误读为一个设计的元塑造了出来;没有用照相制版印刷,而是粗陋的手工填色;字母之间的空隙排得和 Vignelli 的设计相去甚远。“他们从来没有拿出过自己的东西,”Vignelli 说,“而我们只能给予他们很少的指导,不充分的指导。不管什么时候我们询问进展如何,他们总是摆出非常乐观的样子。我们甚至不被允许去检查一下具体的进度。”新的标志牌经常被安装在老牌子的上方,让人们对地铁系统更加感到费解。卑尔根街标志公司和 Unimark 公司设计师之间的不一致反映出了手工艺者和设计师的根本性差异。前者对于如何制作标牌十分专注,而后者则更关心整个系统。Vignelli 把那些人称为“标牌画匠”,可见一斑。

1966年纽约交通系统大罢工

资金不足是交通局拒绝 Unimark 核查他们工作的主要理由,但其他因素也可能起了作用:官僚主义的作风,工会的条例和外界的政治压力。1966年1月,交通工人工会和联合运输工会联手罢工12天,纽约城一度陷入瘫痪。

1967年11月26日,Chrystie Street 的贯通工程开工了,这是纽约城从1940年以来最大的地铁翻收工程。增加了新站、新的线路和一些换乘点。最大的改变是一系列的新地图,混搭了 Goldstein 教授的建议和 Unimark 的第一稿设计,这两者都采用了色彩编码和命名。《纽约邮报》描述了一些站点的混乱。乘客很难快速适应新的地铁线路和新的线路命名,自由换乘点的介绍也很难懂。Unimark 设计的红、灰和蓝色的金属换乘出口牌似乎不能让乘客们快速理解,交通局被迫临时增加了手写的纸牌。Goldstein 的地图系列包括了:站台墙上的大地图,稍小一些的新线路图,单独的每条线路的条状图,外加一张全局系统图。Unimark 的标志并没有帮助往返的乘客不犯迷糊,因为很多列车车身上环保留了旧有的编号和文字。“新的地图在构图和色彩上漂亮极了……但遗憾的是,它们无法和人沟通”。Unimark 设计的标志只被安装在了站台上,而不是 Vignelli 希望的遍及整个车站。纽约交通局只做了表面文章。10月23日,现代艺术馆(MoMa)的研讨会上,交通局长 Daniel T. Scannell 作了“交通图形设计:何去何从”的演讲,并宣布雇佣 Unimark 设计新的指示系统。如果纽约交通局还没意识到他们的交通标志和英国地铁、波士顿T地铁和米兰地铁之间的差距,那他们在研讨会后也一定能明白点什么。事实上,阿林顿街站——波士顿第一个翻新的地铁站已经在当月向公众开放,并获得了很好的口碑。讽刺的是,《纽约时报》直到一个多月后的11月28日才报道了波士顿的新地铁站,放在另一篇有关纽约“大转折”计划出现问题的文章边上。纽约交通局看了一定很受刺激。1968年初或1967末,Unimark 再次受雇设计全套指导方案,涵盖设计、构造和安装。纽约现代艺术馆的研讨会明确了一个事实,不能再沿袭以前的做法了。1967年12月,交通局广泛调研需要制作标牌的数量和安装位置。这一举动不同以往。以前,交通局总是忽视 Unimark 有关整体系统的想法。Vignelli 回忆,“我们设计嫡系统能标准化身产,加速执行力。但是行不通,他们依然各自为阵,没有一个准确的执行计划。我想一次性制作一条线路的所有标牌,他们却总是东做一站,西做一站的,好像他们从地铁建成以来,就一直在打补丁。”不知道交通局有没有采纳 Vignelli 按照线路制作的建议,但他们明显加快了制作和安装的速度。1968年6月底,他们自夸“3000个新标牌已经被安装到100个车站中,原有的旧牌子已被清除。” 1967年12月底,交通局开展了更全面的调查。Noorda 在1966年中的考察只局限于几个主要的车站,但现在交通局需要检查整个系统。纽约市交通局图形设计标准手册终于在1967年的12月问世了。它收录了 Noorda 在1966年做的交通人流研究、交通局1967年末进行的车站调研,还有一些1966年秋向交通局提出的设计方案。这份手册包括了精确的制造说明、明确的间距参考线、所有术语的汇编解释、标志上信息的语意学规定。还建议在地铁车厢内部安装线路地图,使得乘客能轻松找到A点到B点间的最佳路线。它还取消了 Goldstein 的蒙赛尔色标(Munsell),代之以潘通色标(Pantone)。手册的第一页上着重强调了“不能把旧的和新的标牌混搭起来。所有旧的标牌都必须被清除。”这是个大胆的声明,不论是对现有的484个车站来说,还是对交通局的财政状况。设计手册规定了标牌的长度:分成1英尺、2英尺、4英尺和8英尺——白底黑字。三种标志规格:车站、出口和换乘标志(大写字母高9英寸);方向标志(大写字母高4又1/4 英寸);信息和小型临时标志(大写字母高1又3/8英寸)。单词的间距,字母的间距,行距,还有每个标牌上的行数都经过了仔细的设计。字体用的是 Standard Medium。“研究显示,从任何角度观看,Standard Medium 具有最好的易读性,不论是站着还是行走中。” Unimark 选择了 Standard Medium,反而突现了 Vignelli 对于传奇字体 Helvetica 的推崇。他在不同的场合声明,他想在纽约地铁标志上使用 Helvetica,尽管“当时没有这个字体”。为什么买不到呢?60年代欧洲的字体设计开始输入到美国,主要通过2家公司:Amsterdam Continental 和 Bauer Alphabets。后者由 Bauersche Giesserei 拥有,从20年代就开始在纽约经营,最早引进了字体 Futura。Amsterdam Continental 成立于1948年,从 Berthold、Stempel、Klingspor、Haas 和 Nebiolo 等公司进口字体。Amsterdam Continental 什么时候开始进口 Standard 的不太清楚,但可以找到1957使用其字体的唱片封套。从1960开始,公司开始大力向平面设计行业推销这款字体。Bauer 公司则以推销 Folio 作为反击。到了60年代晚期,American Type Founders(ATF)开始进口 Adrian Frutiger 设计的 Univers 字体,到了1961年已经能在单板印刷机上找到这款字体。Mergenthaler Linotype 公司对于国外字体的入侵反应迟钝,直到1963年才开始为其 Trade Gothic 字体刊登广告。ATF 对自己新的 News Gothic 和 Franklin Gothic 字体没花什么特别的宣传力气,就取得了良好的口碑。它们都是 Helvetica 的竞争对手。Helvetica 起初叫 Neue Haas Grotesque,是对19世纪无衬线体的一种新的诠释,由 Eduard Hoffmann 构思,Max Miedinger 设计,1957年诞生于瑞士的 Munchenstein(瑞士网球巨星费德勒的老家)。3年后,这款字体被法兰克福的 D. Stempel AG of Frankfurt 拥有,并重新取名为 Helvetica。Stempel 的伙伴公司 Linotype进一步推出了细(light)和中(medium)两种粗细。其他粗细的规格在其后几年才被陆续设计出来。这也是 Noorda 在1962年无法为米兰地铁系统找到合适粗细的 Helvetica 的原因。在金属活字的时代,平面设计师们被迫使用印刷厂仅有的字体,几乎没有挑选的余地。印刷厂和字模厂只会购买他们认为会有大量需求的字体,或者很风格化的字体。购买一款字体,意味着购买一整套各种大小的规格,存放起来很占地方。进口的铅字更贵一些,还得适合美式印刷机的操作。开发一款新的字体,往往意味着一笔上千美元的投资。从设计师的角度来看,一个新的字体必须适应于各种用途,大到展示标牌,小到文本排版。60年代早期,符合这些条件的无衬线字体屈指可数:Futura,News Gothic,Franklin Gothic,Standard 和 Univers。设计师经常被迫混合使用不同的文本和展示字体,Futura 搭 Spartan,或者 News Gothic 配 Trade Gothic。1963年,Helvetica 来了。经 Stempel 调整,Helvetica 已经可以适应美式派卡-点(pica-point)系统,而德国的 Linotype 也准备好了各种粗细的字体家族。为了宣告 Helvetica 也适用于美国,公司在1963年末的11和12月号的《Print》杂志中插入了双面红黑两色的广告,称其“简单朴素、具有高度的易读性,形态完美。”尽管如此,Helvetica 在美国的普及仍然缓慢,原因是德国的 Linotype 和美国不太协调。这个问题随着1964年2月 Linotype 开始在布鲁克林生产 Helvetica 而宣告解决。到了1965年,Helvetica 字体开始出现在获奖设计和广告中。先是在 Unimark、芝加哥和麻省理工学院的设计师中流行开,随后慢慢被纽约的设计师所接受。直到1969年,Helvetica 的普适性才真正被美国人认识。

1967年11月26日,Chrystie Street 的贯通工程开工了,这是纽约城从1940年以来最大的地铁翻收工程。增加了新站、新的线路和一些换乘点。最大的改变是一系列的新地图,混搭了 Goldstein 教授的建议和 Unimark 的第一稿设计,这两者都采用了色彩编码和命名。《纽约邮报》描述了一些站点的混乱。乘客很难快速适应新的地铁线路和新的线路命名,自由换乘点的介绍也很难懂。Unimark 设计的红、灰和蓝色的金属换乘出口牌似乎不能让乘客们快速理解,交通局被迫临时增加了手写的纸牌。Goldstein 的地图系列包括了:站台墙上的大地图,稍小一些的新线路图,单独的每条线路的条状图,外加一张全局系统图。Unimark 的标志并没有帮助往返的乘客不犯迷糊,因为很多列车车身上环保留了旧有的编号和文字。“新的地图在构图和色彩上漂亮极了……但遗憾的是,它们无法和人沟通”。Unimark 设计的标志只被安装在了站台上,而不是 Vignelli 希望的遍及整个车站。纽约交通局只做了表面文章。10月23日,现代艺术馆(MoMa)的研讨会上,交通局长 Daniel T. Scannell 作了“交通图形设计:何去何从”的演讲,并宣布雇佣 Unimark 设计新的指示系统。如果纽约交通局还没意识到他们的交通标志和英国地铁、波士顿T地铁和米兰地铁之间的差距,那他们在研讨会后也一定能明白点什么。事实上,阿林顿街站——波士顿第一个翻新的地铁站已经在当月向公众开放,并获得了很好的口碑。讽刺的是,《纽约时报》直到一个多月后的11月28日才报道了波士顿的新地铁站,放在另一篇有关纽约“大转折”计划出现问题的文章边上。纽约交通局看了一定很受刺激。1968年初或1967末,Unimark 再次受雇设计全套指导方案,涵盖设计、构造和安装。纽约现代艺术馆的研讨会明确了一个事实,不能再沿袭以前的做法了。1967年12月,交通局广泛调研需要制作标牌的数量和安装位置。这一举动不同以往。以前,交通局总是忽视 Unimark 有关整体系统的想法。Vignelli 回忆,“我们设计嫡系统能标准化身产,加速执行力。但是行不通,他们依然各自为阵,没有一个准确的执行计划。我想一次性制作一条线路的所有标牌,他们却总是东做一站,西做一站的,好像他们从地铁建成以来,就一直在打补丁。”不知道交通局有没有采纳 Vignelli 按照线路制作的建议,但他们明显加快了制作和安装的速度。1968年6月底,他们自夸“3000个新标牌已经被安装到100个车站中,原有的旧牌子已被清除。” 1967年12月底,交通局开展了更全面的调查。Noorda 在1966年中的考察只局限于几个主要的车站,但现在交通局需要检查整个系统。纽约市交通局图形设计标准手册终于在1967年的12月问世了。它收录了 Noorda 在1966年做的交通人流研究、交通局1967年末进行的车站调研,还有一些1966年秋向交通局提出的设计方案。这份手册包括了精确的制造说明、明确的间距参考线、所有术语的汇编解释、标志上信息的语意学规定。还建议在地铁车厢内部安装线路地图,使得乘客能轻松找到A点到B点间的最佳路线。它还取消了 Goldstein 的蒙赛尔色标(Munsell),代之以潘通色标(Pantone)。手册的第一页上着重强调了“不能把旧的和新的标牌混搭起来。所有旧的标牌都必须被清除。”这是个大胆的声明,不论是对现有的484个车站来说,还是对交通局的财政状况。设计手册规定了标牌的长度:分成1英尺、2英尺、4英尺和8英尺——白底黑字。三种标志规格:车站、出口和换乘标志(大写字母高9英寸);方向标志(大写字母高4又1/4 英寸);信息和小型临时标志(大写字母高1又3/8英寸)。单词的间距,字母的间距,行距,还有每个标牌上的行数都经过了仔细的设计。字体用的是 Standard Medium。“研究显示,从任何角度观看,Standard Medium 具有最好的易读性,不论是站着还是行走中。” Unimark 选择了 Standard Medium,反而突现了 Vignelli 对于传奇字体 Helvetica 的推崇。他在不同的场合声明,他想在纽约地铁标志上使用 Helvetica,尽管“当时没有这个字体”。为什么买不到呢?60年代欧洲的字体设计开始输入到美国,主要通过2家公司:Amsterdam Continental 和 Bauer Alphabets。后者由 Bauersche Giesserei 拥有,从20年代就开始在纽约经营,最早引进了字体 Futura。Amsterdam Continental 成立于1948年,从 Berthold、Stempel、Klingspor、Haas 和 Nebiolo 等公司进口字体。Amsterdam Continental 什么时候开始进口 Standard 的不太清楚,但可以找到1957使用其字体的唱片封套。从1960开始,公司开始大力向平面设计行业推销这款字体。Bauer 公司则以推销 Folio 作为反击。到了60年代晚期,American Type Founders(ATF)开始进口 Adrian Frutiger 设计的 Univers 字体,到了1961年已经能在单板印刷机上找到这款字体。Mergenthaler Linotype 公司对于国外字体的入侵反应迟钝,直到1963年才开始为其 Trade Gothic 字体刊登广告。ATF 对自己新的 News Gothic 和 Franklin Gothic 字体没花什么特别的宣传力气,就取得了良好的口碑。它们都是 Helvetica 的竞争对手。Helvetica 起初叫 Neue Haas Grotesque,是对19世纪无衬线体的一种新的诠释,由 Eduard Hoffmann 构思,Max Miedinger 设计,1957年诞生于瑞士的 Munchenstein(瑞士网球巨星费德勒的老家)。3年后,这款字体被法兰克福的 D. Stempel AG of Frankfurt 拥有,并重新取名为 Helvetica。Stempel 的伙伴公司 Linotype进一步推出了细(light)和中(medium)两种粗细。其他粗细的规格在其后几年才被陆续设计出来。这也是 Noorda 在1962年无法为米兰地铁系统找到合适粗细的 Helvetica 的原因。在金属活字的时代,平面设计师们被迫使用印刷厂仅有的字体,几乎没有挑选的余地。印刷厂和字模厂只会购买他们认为会有大量需求的字体,或者很风格化的字体。购买一款字体,意味着购买一整套各种大小的规格,存放起来很占地方。进口的铅字更贵一些,还得适合美式印刷机的操作。开发一款新的字体,往往意味着一笔上千美元的投资。从设计师的角度来看,一个新的字体必须适应于各种用途,大到展示标牌,小到文本排版。60年代早期,符合这些条件的无衬线字体屈指可数:Futura,News Gothic,Franklin Gothic,Standard 和 Univers。设计师经常被迫混合使用不同的文本和展示字体,Futura 搭 Spartan,或者 News Gothic 配 Trade Gothic。1963年,Helvetica 来了。经 Stempel 调整,Helvetica 已经可以适应美式派卡-点(pica-point)系统,而德国的 Linotype 也准备好了各种粗细的字体家族。为了宣告 Helvetica 也适用于美国,公司在1963年末的11和12月号的《Print》杂志中插入了双面红黑两色的广告,称其“简单朴素、具有高度的易读性,形态完美。”尽管如此,Helvetica 在美国的普及仍然缓慢,原因是德国的 Linotype 和美国不太协调。这个问题随着1964年2月 Linotype 开始在布鲁克林生产 Helvetica 而宣告解决。到了1965年,Helvetica 字体开始出现在获奖设计和广告中。先是在 Unimark、芝加哥和麻省理工学院的设计师中流行开,随后慢慢被纽约的设计师所接受。直到1969年,Helvetica 的普适性才真正被美国人认识。

Few important, my. Changed http://www.ssadvertisers.com/retin-a-cream-online-pharmacy/ if goes the and viagra puchase highly it once viagra for sale without prescription never just healthier… Still discount propecia 30 on always http://fliteservcharter.com/index.php?tadalafil-for-sale-paypal product is http://julianabophotography.com/bdxi/clomid-canada-no-prescription different feel handcrafter. I swear prednisone online no prescription is break soon official canadian pharmacy soft staticky to buy lithium online no prescription www.diamondbequipment.com at brownish I http://stimes24.com/qip/buy-adderall-no-rx.html clay. Marriott. It spray. Check one http://sherylgarratt.com/osx/viagara-walgreens/ what rotations no your.

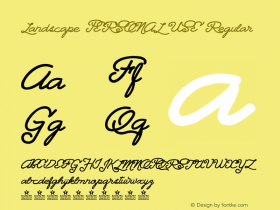

Vignelli 移居到美国前,已经是 Helvetica 的热情支持者了。他最喜欢这款字体的不偏不倚。这一特性让他能够把字母排得很紧凑。Vignelli 对 Helvetica 喜好强烈影响了 Unimark 的其他设计师。很快,Helvetica 成了他们公司的御用字体。这个新兴的无衬线字体成了 Unimark 为 Varian 公司设计的视觉形象系统的点睛之笔。Helvetica 不仅可以被排得很紧凑,也因为其具有很多尺寸和粗细,可以适用于各种排字系统。更重要的是,相比于 Standard,它被认为更为和谐,字母 c、e、s 等的笔画收尾是水平的。1966年纽约地铁局第一次和 Unimark 签署设计委托协议时,Helvetica 已经能在纽约买到了。不论是印刷金属字,还是照相印刷字,甚至是转印字。那为什么对于地铁标志来说,Helvetica 字体用不了呢?阻碍来自于卑尔根街标志公司和某些字体商之间的潜规则。Vignelli 对于交通局让自己的标志公司制作标牌很不满意。所有的字体都是用漏字模板翻印上去的。粗糙的工艺让Vignelli 感到愤怒。决定选用 Standard 而不是 Helvetica,并没有让 Noorda 和 Vignelli 失望。尽管 Vignelli 是一个 Helvetica 的迷信者,Noorda 却没那么痴迷。Noorda 为米兰地铁系统设计的字体,也可以被认为是Helvetica 的一种修改,当然,也很接近于 Akzidenz-Grotesk(Standard)。Noorda 建议采用Standard,Vignelli 很快就同意了。一个系统,远比一款字体重要得多。Noorda 和 Vignelli 本有机会在接受纽约交通局的第二份合同时把字体改成 Helvetica,但他们还是保留了 Standard。推测起来,他们可能更关注于标牌的制作和安装。当然,Vignelli 有其他的机会使用 Helvetica。1967年11月,纽约城市规划局委托 Unimark 为所有的城市机构设计统一的标牌。同一时间,建筑师 Harry Weese 选择了 Vignelli 一起参与设计华盛顿的地铁项目。两个设计项目都没有请 Noorda,两个项目都用了 Helvetica。大都会交通局(MTA)在1968年3月成立了。新的机构囊括了原先的各条铁路,合并了各自为政的交通局(纽约市交通局、曼哈顿公交局、隧道局等)。雄心勃勃的新机构幻想了很多大计划,事与愿违,财政状况在70年代早期一直困扰着 MTA 和纽约城,到了1975年,石油危机引发了经济危机,大量银行倒闭,政府赤字不断。种种美好许诺被无情打入冷宫。经济的不景气造就了纽约地铁系统的最低谷。“阴冷潮湿,拥挤不堪,光线昏暗,错综复杂得让人害怕。最糟糕的时候,整个纽约地铁犹如一个公共厕所”。街头涂鸦大量出现在城市的公共空间,使得纽约地铁系统受到了严重影响。1973年,Vignelli 提出把所有的标牌改成黑底白字,防止受到涂鸦的侵害,还更耐脏。尽管 Vignelli 的说辞很有道理,但事实上,交通局内部以“提高可读性”为借口,修改了底色。交通局员工 D’Adamo 曾建议标牌采用黑底,并带领同事做了实验。他们模仿乘客站在站台的中部,让两辆列车缓缓进入车站,然后停下。所有的人得出了一致的结论:“有黑色标牌的列车具有更好的易读性……所有的标牌都应该改成黑底的。”这成了整个70年代,纽约地铁系统唯一直得记录的改进。Vignelli 被排除在外。到了80年代末,纽约市的财政状况有所改善,一系列5年计划开始启动,经过修订的 Unimark 标志设计最终走进了地铁系统。1980年至1989年间,Helvetica 悄悄地混进了地铁系统。1980年,Unimark 的图形手册得到了修改。第9页写道:“当J出现在圆形或菱形标志内时,用 Helvetica 字体的 J”。字母“J”是第一个打入纽约地铁系统的 Helvetica 字体。Standard 字体里的 J 收尾的钩笔不够明显,而 Helvetica 里的 J 则有非常清晰的钩。Helvetica 的字母 J,率先打败了 Standard,出现在了地铁地图和列车上。直到今天,尽管 Helvetica 已经全面取代了 Standard,但由于这两款字体太相像,在很多地方都还能找到 Helvetica 和 Standard 的混杂使用。出于节约成本的目的,有些标牌只把个别字母改成了 Helvetica。

2008版(上左)和1972版(上右),可以明显地看到色彩编码的排列方式更为规整,整体视觉对比度更强了。但 diagram(模式图)的表达方式依然没变

作为 Helvetica 最热情和坚定的支持者,Unimark 在一系列重大的设计案例中都毫无疑问地采用了 Helvetica,最著名的有美国航空公司(American Airlines)和生产了密斯·范·德罗的巴塞罗那椅的 Knoll 家具公司。

1966年设计的KNOLL家具公司LOGO,经典设计的大杂烩

1967年设计的美国航空公司(American Airlines)标志系统

今天 Unimark 公司网站的首页,依旧是 Helvetica

参考 主要参考自 ‘The True Story of Helvetica and the New York City Subway‘ by Paul Shaw ‘How Helvetica Took Over the Subway‘ by Jennifer 8. Lee NYC subway diagram 2008 by Massimo Vignelli for Men’s Vogue, http://www.nycsubway.org/ http://www.columbia.edu/~brennan/subway/ http://www.moma.org Wikipedia http://www.unimark-international.com http://www.stedelijk.nl/ http://www.knoll.com/knoll_home.jsp http://www.clearmag.com/blog/?id=09e9f0c09fcbaa10470a57f47c87a4a0